|

Генрих Станиславович Нейгауз

Воспоминания об Андрее Никольском – II часть

Андрей Владимирович Никольский (хотя по отчеству его никто никогда не называл) родился в 1959 году в Москве. Отец — инженер, мать — врач, старший брат — переводчик с японского языка. Вполне интеллигентная, добропорядочная семья. С детства Андрея учили музыке, сначала, как водится, почти насильно, затем уже по его собственному желанию. Обладая выдающимися пианистическими и музыкальными качествами, Никольский плохо укладывался в «прокрустово ложе» требований ЦМШ. Дело дошло до того, что в восьмом классе его хотели выгнать за профнепригодность… (О характере Андрея, способствовавшем его предполагаемому исключению, я расскажу несколько позже). Родители страшно переживали, и наняли для своего тинэйджера репетитора, ныне известного питерского пианиста Павла Егорова (Тогда Паша, кажется, учился в аспирантуре МГК у В. В. Горностаевой). По словам Андрея, именно его знакомство с Егоровым и привлекло его к работе над пианизмом, над художественным образом произведений, Павел привил ему любовь к Скрябину, Шуману, Прокофьеву, показал ему множество фортепианных приемов, о которых Никола (так его называли близкие друзья) раньше только догадывался. Ну, и конечно, нельзя сбрасывать со счета ту метаморфозу, которая происходит с нами в «переходном возрасте». Мало того, что он вырос как музыкант, он вырос, разумеется, и физически. Так что в девятом классе он уже оказался учеником профессора Горностаевой, а его руки свободно брали дуодециму. «Гадкий утенок» превратился в здоровенного лебедя. В 10 классе он уже поражал своих сверстников исполнением 24 прелюдий Скрябина, 1-го концерта Шопена, «Симфонических этюдов» Шумана. Окончив ЦМШ, он «прошел» в консерваторию вторым номером. («Номером первым» тогда был Андрей Диев). На дипломе он играл Первый концерт Прокофьева (у роялей постоянно лопались струны, так он колотил), а в качестве классики выбрал малоизвестную сонату Писчетти. (Впоследствии он часто играл вторую часть этой сонатки на бис.) Тут-то к Николе и подошел Е. В. Малинин: «слушай, ты так и собираешься у Горностаевой учиться? У Стасика Нейгауза в классе два свободных места. Не валяй дурака!» По его собственному признанию, Андрей даже не знал, что отец преподает в консерватории. Но бывал на его концертах. И, конечно, был в восторге. Что называется, нашел родственную душу. Так что с радостью перевелся в класс отца. Вместе с Ирой Петровой (ныне Чуковской). Познакомились мы с Андреем немного позже. Сейчас не хочется вспомнить, как наше поверхностное общение переросло в настоящую дружбу. При огромном пианистическом даровании у него бывали пробелы в чисто музыкальном воспитании. Например, однажды я принес ему запись песен Шуберта-Листа в гениальном исполнении Софроницкого (перед искусством которого он благоговел). Андрей сразу же захотел выучить «Мельник и ручей». Нот у него не было. Я дал ему сборник «Фортепианные транскрипции для 4-го курса музыкального училища». Там были «Мельник и ручей», «Риголетто» Верди-Листа и «Посвящение» Шумана-Листа. Проиграв с листа «Риголетто», Никола заметил: «гениальная понтяра», и стал играть «Посвящение». Потом вдруг воскликнул: «А, я вспомнил! Это та пьеса, которую Софрон играет на той пластинке, которую ты мне давал! И As-dur, та же тональность! Точно, я узнал!». Развалившись в его кресле и крепко сжимая стакан с водкой и томатным соком, я стал издеваться: «Все правильно. Точно! За двумя исключениями. Эту штуку написал Шуман, а ту — Шуберт. „Весенние упования“ называется, однако. А это — „Посвящение“. Так что разница есть, хоть и небольшая». И Андрей расхохотался. Он мог и любил шутить над собой. Довольно редко обижался, хотя иногда, когда дело касалось его принципов, и вспыхивал. Моя московская квартира находилась в самом центре Москвы, на Садовом кольце. Андрей же жил в какой-то дыре (20 минут автобусом от «Новослободской»), около остановки с непонятным названием «Институт зерна». Я любил приезжать к нему, воздух там был намного чище, его семья всегда встречала меня с распростертыми объятиями, в его комнате стояли две хорошие «Эстонии», а выходя на улицу, мы моментально попадали либо в ближайшую рюмочную, либо прямо в лес. Андрей очень любил природу, размашисто ходил и по улице, и по лесу, тамошняя шпана от него шарахалась. Учитывая его огромный рост и курносый нос, их можно было понять… Однажды мы сидели ночью на ступеньках его подъезда, медленно пили водку и валяли дурака, обсуждая, кто из нас какую программу будет играть на ближайшем конкурсе Чайковского. Неожиданно рядом с нами появились несколько фигур. «Ребят, дайте закурить», — сказал один из них. Андрей встал, и, распрямившись во весь рост, громко произнес: «Не понял!» «Закурить, говорю, дайте, а?» — раздалась уже более скромная просьба. «Не понял!!!» — заорал Никола, разворачиваясь. Я отскочил в сторону, и схватил бутылку, понимая, что драки не миновать. Но мордобой не состоялся. «Нет, так нет», — пробурчали искатели приключений, и ушли. Я посмотрел на профиль Андрюши. И понял реакцию шпаны. Со своим курносым носом, огромным сжатым кулаком, коротко подстригшийся, после полбутылки водки он выглядел настоящим бандитом. Даже я испугался…

Он очень любил Слово, именно русское слово, коллекционировал в памяти все дурацкие выражения, все русско-украинские «перлы», характер у него был склонный к стебу, хотя, быть может, немного истерический. Сквозь его хохот проскальзывала боль. Однажды у него началась настоящая истерика — Алеша Косенко (один из талантливейших папиных учеников, неизвестно куда подевавшийся) подарил ему украинское издание «Ночного Гаспара» Равеля с переводом на соответствующий язык. С тех пор, сколько я его помню, всегда, услышав «Ундину», «Виселицу» или «Скарбо» Андрей дословно цитировал Бертрана на украинском языке. При этом так заразительно хохотал, что смеялись и сами украинцы…

С отцом он предпочитал заниматься в Переделкино. Конечно, мы часто бывали в 29-м классе, но папины «массовые» уроки иногда кончались скандалом. Так, например, однажды отец нас просто выгнал. В класс впервые пришел чернокожий студент Френсис (фамилию не помню), сел за рояль и объявил, что сыграет 1-ю Балладу Шопена. Около сорока секунд Френсис (впоследствии, как оказалось, замечательный парень) прицеливался на первое «до», пока Андрей не заржал. Бывают люди, после смеха которых невозможно не засмеяться самому. Вслед за Андреем захохотал я, потом — остальные ученики. «Выйдите вон из класса!» — бросил отец, пристально глядя на нас с Андреем. Мы вышли, закурили. Потом опять начали хохотать. Почему-то это папино публичное замечание нас нисколько не расстроило. Через полчаса к нам в курилке третьего этажа присоединился отец. «Вы что, с ума сошли?!» — спросил он. Андрей тщетно пытался скрыть свой хохот. Я судорожно сжимал свой рот рукой. «Да нет, Станислав Генрихович, просто понимаете», — выжал из себя Никола, — «я как смотрел на его профиль в течение минуты… и ведь ни одного звука… а взять-то надо всего два „до“…» «Возвращайтесь в класс», — пробормотал отец. «И больше ни звука. Хотите хохотать — уходите сами. Только националистов мне в классе не хватало»…

Тогда Андрей выучил (обидно, ни разу публично не сыграл!) 12 этюдов, ор. 25 Шопена. Урок проходил на старом переделкинском рояле. Все шло хорошо вплоть до седьмого этюда. Во вступлении cis-moll`ного этюда Андрей растопырил свою огромную лапу и начал делать какие-то неуклюжие движения пальцами левой рукой, видимо, пытаясь сыграть это место максимально певуче. Отец закричал: «Ты что делаешь?! Издеваешься?!» Андрей неожиданно встал из-за рояля и сказал: «Станислав Генрихович, если Вы не хотите, я больше не буду сегодня играть. Но повышать на себя голос не позволю». Я молча наблюдая этот скандал, лежа на диване, и прикуривал сигарету от сигареты. Такое я видел впервые. Андрей и папа стояли лицом к лицу, папино лицо было спокойно, у Андрея по скулам ходили желваки. В конце концов отец затушил сигарету в моей пепельнице и сказал: «Ладно. Продолжай.» И работа над этюдами продолжилась… В конце Андрей сыграл «Колыбельную», ор. 57. «Ну, такой колыбельной ты не усыпишь, а разбудишь ребенка», — усмехнулся отец. «Вы уверены, что хотите возвращаться в Москву? Может, переночуете?» Мир был восстановлен, но уже в такси, возвращаясь в Москву, Андрей несколько раз судорожно вытирал пот со лба и спрашивал меня: «Злишься?» Я молчал. Мне нечего было ответить…

Ему все время чего-то не хватало. Когда я приезжал к нему домой, Никола то и дело пытался то передвинуть шкаф, то поменять рояли местами, то перетащить буфет. Я лениво валялся в его кресле, и говорил: «Ну-ну. Только я тебе в этом не помощник». Моя мать и Марина сразу приняли его как родного (с другими моими друзьями такое случалось нечасто). Однажды Андрюша позвонил мне: «Надоела эта „Эстония“! А ты как можешь на своем корыте играть?! Вообще не представляю. Давай покатаемся по музыкальным магазинам, вдруг удастся снять что-нибудь получше». Мы объехали два магазина, пока я не попробовал старый миньон «Мюльбах». Его звук меня очаровал. Но рояль не сдавался, а продавался. За 280 рублей. Зная, что деньги у матери будет трудно заполучить (она никогда не была жадной, но справедливо опасалась, что я просажу все, что можно в ближайшем кафе-ресторане), я дал трубку Андрею. «Галина Сергеевна!» — начал Никола своим очаровательно-убедительным тоном. «Гаррику надо работать над звуком. А он занимается на каком-то клавесине, если не хуже. Мы тут нашли один рояльчик, по-моему идеальный. Он стоит 300 рублей. Может, ему купить, а? Я бы точно его купил, если бы были деньги». И вопрос был решен. На следующий день в моей комнате уже стояли два рояля… А через неделю мать предложила нам пойти на «Риголетто» в Большой Театр. Кто-то на работе предложил ей два билета. Андрей был в восторге. «Слушай, обалдеть можно!» — кричал он. «Мы с тобой в кого превращаемся? На прошлой неделе пришли в магазин и сразу купили рояль. На этой — взяли и пошли в оперу! При этом у меня один галстук, а у тебя вообще ни одного! С костюмами напряженно. И пьем в рюмочных…». В перерыве между действиями он открыл либретто, и, наткнувшись на слова «харчевня Спарафучиля», начал хохотать. «Интересно, какой идиот перевел этот текст. Я бы его просто расцеловал!» — шептал Никола, разгоряченный буфетным шампанским. Советская номенклатура гневно оглядывалась на двух придурков, хохочущих в самом Большом Театре… Через два дня Андрей должен был играть на зачете Вариации из 3-го концерта Прокофьева. Я тщетно пытался прочесть с листа оркестровую партию. На следующий день он пошел к папиной ассистентке Е. Р. Рихтер. Но даже Лена ему не помогла. На зачете он получил тройку. Зная его самолюбие, я не сомневался, что Андрей впадет в длительную депрессию и начнет мучить меня своими «достоевскими» вопросами, а также интересоваться смыслом жизни. Не тут-то было. В 77-м (78-м?) году папин класс выбрали для поездки в Будапешт. Андрей Микита играл ор. 111 Бетховена, Сережа Калачев — «Wanderer» Шуберта, Никольский — сонату b-moll Шопена. Перед консерваторским прослушиванием он дал мне магнитофон, сказав: «сделай одолжение, запиши. Мало ли что…». Я записал (Отец тогда лежал в больнице). Играл Андрей замечательно, разве что иногда по привычке несколько форсировал звук. Конечно, это уже не было «стуком», но контрасты звучали немного гипертрофированно. После прослушивания Елена Рихтер устроила в классе скандал. Похвалив Микиту и Калачева и дав им несколько ценных указаний, она набросилась на Андрея. Дважды упомянула высказывание деда по поводу «еще не звук и уже не звук». Претензий к ней быть не могло, она лишь высказывала точку зрения жюри. Мы поймали такси и поехали к папе в больницу. Отец прослушал запись Андрея, сказал: «громковато играешь трио в марше» и пошел к больничному телефону. Мы, конечно, не слышали самого разговора, но потом Елена Рудольфовна говорила мне, что таким взбешенным и раздраженным она слышала отца только еще один раз в жизни. Так что в Будапешт Андрей все-таки поехал. Деже Ранке услышал его и попросил проаккомпанировать ему какой-то концерт. Вернувшись в Москву, Андрей фыркнул: «Это он мне должен аккомпанировать, а не я ему!» Короче, от скромности он явно не умирал. Но и сверхтребовательности к себе тоже хватало. Как-то ввалившись в нашу квартиру с порога начал: «Слушай, тут в консу пришли документы на парижский конкурс. Я уже заполняю форму. И Маэстро не против. Как ты думаешь, что лучше сыграть: „Симфэтюды“ или h-moll Листа?» «Когда это ты играл сонату Листа?» — удивился я. «Никогда. Но выучу, времени еще до фига, почти полгода. Я вот думаю, не выучить ли еще Шестую Скрябина? Я же только Четвертую и Пятую играл». «Ты что, решил конкурс памяти Софроницкого устроить? Франция тебя не простит. Еще же симфонический надо готовить». «3-й Прокофьева я быстро доделаю, это ерунда. А вот французы… Все будут играть „Сонатину“ и „Игру воды“, это коню понятно. Я хочу что-нибудь Мессиана. У тебя же есть ноты? Ну, покажи!» Садится за «Мюльбах», читает с листа «Взгляды». «Вот, смотри, это как раз для тебя, лентяя», — наигрывая «Взгляд Звезды». «Брижитт говорила, у него еще прелюдии есть. Дай ноты!» Протягиваю ему ноты прелюдий. Читает с листа «Умершие мгновения». «Вот это кайф! Ее-то я и сыграю!» Я удивлен. Совершенно «неконкурсная» пьеса. «А наплевать, мне нравится!» Полгода Андрей работает над конкурсной программой. После отмены «Симфонических этюдов» (отец слишком скрупулезно придирался к каждой ноте), Андрей проходит на конкурс, где играет уже Сонату Листа. И играет замечательно… Кроме того, он играл Прелюдию и фугу E-dur из первого тома Баха, D-dur`ную Сонату Моцарта, феерически — «Метель» Листа. Отец сначала расстраивался: «Он же так здорово играл „Кампанеллу“, зачем вдруг „Метель“? Совершенно невовремя!» (Кстати, «Кампанеллу» Никольский учил еще в ЦМШ, под руководством не Павла, а Юрия Егорова. Впоследствии он гениально записал ее на аудиокассету, но на CD эта запись, к сожалению, не вышла). Сначала буквально сразил отца своей идеей сыграть h-moll`ную Прелюдию и фугу из первого тома. (Конкурсы тогда отличались от нынешних, и их требования тоже. Никто не стал бы слушать 15-минутного Баха…) В финале Андрей сыграл 3-й концерт Прокофьева. Решение жюри — 2-я премия. Первую получает француз (забыл фамилию). Конечно, для самолюбия Никольского это было большим ударом. Малинин говорил, что Андрей играл намного лучше. На концерте лауреатов Никола играет траурный марш из b-moll`ной сонаты Шопена. Все понимают его хулиганский намек…

У меня никогда не было недостатка в одежде, отец привозил мне все нужное, да я и не был склонен придавать значения такой чепухе. Из зарубежных гастролей Андрей привозил мне рубашки, куртки, пиджаки, галстуки, бабочки. Вообще, он уделял много внимания внешнему облику музыканта. «Вот этот галстук подойдет к тому пиджаку, который я привез тебе из Будапешта. Надеюсь, ты еще не успел его прожечь? А эта бабочка подходит к той вельветовой куртке. В Париже тебя сожрали бы, если бы ты надел светло-коричневые туфли к черным брюкам. Даже слушать не стали бы. Ты б еще светлые носки напялил…» И т.д, и т.п.

Он стал солистом филармонии, мотался по Союзу, выступал, как это принято, и в больших концертных залах, и в колониях для малолетних преступников. Быстро, в течение 3-4 дней выучивал новые программы (запомнилась его бетховенская программа: 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 14 сонаты). Мало того, что быстро, так еще и без капли халтуры. Постепенно становится все мрачнее, депрессивней. Однажды проговаривается: «если бы не Маэстро (так он всегда называл отца), я бы остался в Париже. Но не могу себе позволить его подвести». Еще бы, всем памятен инфаркт Я Зака после отъезда Юрия Егорова. Отец берет его с собой на гастроли в Свердловск (сам играет концерт e-moll Шопена, Андрей — 3-й Прокофьева). Затем они играют симфонический в Ярославле (та же программа, плюс Б. Анжерер с 23-м Моцарта). Отец говорит мне: «Ну доучи ты до конца хоть один концерт! В следующий раз сыграем вчетвером!»

Новый, 1979-й, год мы собирались встретить у Андрея. Не получилось. Именно в тот вечер в Канаду возвращался папин аспирант Пьер Жасмэн. Перрон Белорусского вокзала. Холодрыга. Лед на усах, волосы в инее. Не можем найти поезд. Никола идет узнавать, в чем дело. Возвращается в восторге. «Поезд примерз, его „откирковывают“. Это слово надо запомнить! Представляешь, откирковывают! Гениально!» «Андрюш, иди на …! Я сам примерз, а ты своими филологическими изысканиями занимаешься», — меня начинает колотить. «Слушай, я этих идиоток хорошо знаю. Откирковывание займет часа два. Начнем кирять здесь». Возвращаемся в здание вокзала. Открываем шампанское. Ножа нет, стаканов тоже, пьем из бутылки, по очереди откусываем от палки сервелата. Пьер удивлен. «Это ради меня?» — по-английски. «Yes, yes, of course, only for you! Try to remember this Russian word: „откирковывают“. В Монреале пригодится!»

В воздухе носится какое-то неясное предчувствие беды. На февраль 1980 года намечен наш концерт с Анжерер в Питере. Четырехручные и двухрояльная сонаты Моцарта. В январе Андрей летит в Париж играть b-moll`ный концерт Чайковского. И тут — умирает отец.

Трудно забыть эту череду праздников и горя. Католическо-протестантское рождество, встреча Нового года, православное рождество, гениальный последний концерт отца 18 января. Когда книга Н. Зимяниной об отце готовилась к печати, на дворе еще стоял коммунизм. Фамилию Никольского упоминать было нежелательно. А ведь именно тогда, перед отъездом он видел отца в последний раз. Тогда, вечером 18 января, мы все приехали в Переделкино: мать, сестра, В. Крайнев, Р. Хунцариа, разумеется, Б. Анжерер, мы с Никольским, моя первая жена, кто-то еще. Все смеялись, хохотали, царило возбужденно-нервозное веселье. Мы с Андреем периодически выходили «подышать свежим воздухом», в его машине была припрятана бутылка коньяка (отец не любил смотреть, как я выпиваю). Я допытывался, будет ли он играть «Крейслериану» в этом сезоне, хотел ее выучить. Отец на секунду помрачнел, ответил: «Если успею»…

Через два дня Андрей улетел в Париж, а еще через четыре — отца не стало. 25-го Андрей позвонил в нашу московскую квартиру. Я напрягся, шутливо спросил: «Ну, как сыграл? Много струн порвал? Мы тут без тебя скучаем!» «Не валяй дурака, я все знаю. Вылетаю первым же рейсом».

После отпевания в переделкинской церкви, панихиды в БЗК, кремации в Донском монастыре и похорон на Новодевичьем для нас настали черные дни. Концерты в Питере были, разумеется, отменены. Все папины ученики и большинство друзей были перманентно пьяны. Мы с Брижитт и Андреем пьянствовали отдельно. Иногда приходили в себя, кто-то играл на вечерах памяти. Эти вечера шли нескончаемой чередой. То в Гнесинке, то в БЗК (Крайнев), то в ЦМШ, то Гутман, Каган, кажется, Вирсаладзе в Пушкинском Музее. Андрей чаще всего играл «Погребальное шествие» Листа и 5-ю Скрябина. Приезжал Женя Левитан. От остальных учеников отца мы держались в стороне. Наверное, это выглядело немного хамски. Брижитт говорила: «Мало нам своих слез, еще и чужие слушать надо. А пошли они …». Потом мы с Андреем поехали в Питер. На концерт П. Егорова памяти отца. В поезде, естественно, напились. Тогда как раз шли выборы в Верховный совет. Агитаторша вломилась в купе в 3 часа ночи. Андрей заорал с верхней полки: «А е…али мы эти выборы!!!». Я перепугался, ждал прихода ментов. Они так и не появились. На концерте в антракте встретили Иголинского. Никола бил его своей тяжелой десницей по плечу и орал: «Ну как ты, Стасик?! Осмелюсь ли я обратиться к тебе с разговором приличным?!» Иголинский удивленно смотрел на нас и смущенно отворачивался. Потом выяснилось, что это был не Станислав, а его брат-близнец Владик, скрипач (с которым мы вообще не были знакомы).

Затем Андрей переводится в класс Наумова, тесно общается с Володей Виардо, иногда вытаскивает меня на концерты. Женится на югославке Сандре Романич, готовится к конкурсу Чайковского. Доренский, не стесняясь, говорит Андрею (со слов Никольского привожу буквальный текст): «Вы играете слишком ярко. Ничего, жизнь Вас научит, а мы ей поможем». А сейчас все почему-то удивляются: «И за что это мы недолюбливаем профессора Доренского?» Да затем, что не надо брать на себя роль Господа Бога и «помогать» чужой жизни, заваливая на конкурсах цвет русской пианистической школы. Грех это. И довольно серьезный…

В Тбилиси мы с Андреем играем двойной концерт Баха c-moll. В довольно «романтическом» стиле (как нас обоих, собственно, и учили). В финале прошу его подчеркнуть новую тему, сам хочу «уйти». Никола неожиданно соглашается. «Но в следующий раз не соглашусь! Просто не хочу так быстро менять твою концепцию». Увы, следующего раза уже не будет… Там же Андрей впервые с блеском исполняет 3-й концерт Рахманинова, выученный уже под руководством Наумова.

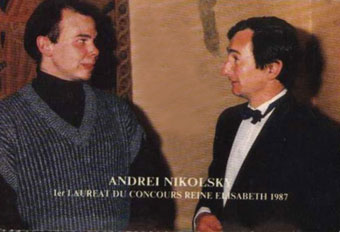

Прослушивание на венский конкурс им. Бетховена. В финал проходят Андрей и Ирина Беркович, ученица Т. Гутмана). Третий (симфонический) тур, как и перед парижским конкурсом — там же, в Тбилиси. Беркович играет 1-й и 4-й концерты, Андрей 1-й и 5-й. После прослушивания Малинин запирается с Никольским в номере аж на три часа, штудирует всю партитуру. «Ну и выраженьица!» — комментировал Андрей. «Например, в каденции 5-го он мне ляпнул: „Ищи, Полкан!“ Эти перлы надо записывать…» (Вообще-то — да. Однажды я играл Малинину E-dur`ный ноктюрн Шопена. Лексика была похожая… Ни в коем случае не хочу сказать что-либо, дискредитирующее Евгения Васильевича. Он был замечательным музыкантом, настоящим, преданным другом всей нашей семьи. Просто — вспоминаю…) Тем не менее, ни Беркович, ни Андрея в Вену не выпускают. Боятся, что останутся (Ну, и остались. Андрей уехал в Югославию, оттуда в Лондон. В конце 80-х Беркович дала свой официальный последний концерт в Москве, и уехала в Израиль). Незадолго перед отъездом Никольский дает свой последний концерт в Малом Зале. Соната Листа, песни Шуберта, 7-я Прокофьева. На моей памяти это был его лучший солный концерт (который я слышал «живьем»). Иногда мы с ним ездим в Переделкино, иногда он тащит меня в район своей старой квартиры (чуть раньше его семья получила новую, недалеко от прежней). Иногда хулиганим, иногда что-то поигрываем в 4 руки. Андрей без конца меняет машины. То одна модель «Жигулей», то другая, то, вдруг ни с того, ни с сего — «Запорожец». Мотаемся на мою дачу («43 километр» по Ярославке). Все еще не можем пережить смерть отца, вернее — примириться с нею. Часто сплошной консерваторский «официоз» переходит в грубую пьянку на даче. Иногда вместе даем концерты памяти отца. Никола выучивает и блестяще исполняет «Hammerklavier». Почти на каждом концерте играет на бис «Адажио» из этой сонаты. Реакция публики: «Он что, издевается над нами?..» Незадолго до отъезда он записывает фильм, посвященный отцу. Состоящий из песен Шуберта-Листа. По сравнению с будущими видеозаписями — немного слабовато. Но там он в последний раз говорит об отце по-русски… Из Лондона Андрей переезжает в Мюнхен, получает 2-ю премию на тамошнем международном конкурсе. Заканчивает аспирантуру в Зальцбурской Академии, преподает в Hochschule, при Горбачеве приезжает в СССР. Как всегда, привозит в подарок одежду, свою кассету (чудесная запись Прелюдии, Фуги и Вариации Франка в транскрипции Бауэра, «Кампанеллы», «Музыкальной табакерки Лядова»: смеху ради — на челесте!, Сонаты Листа), выпитую при Горбачеве парфюмерию. В 1987 году получает первую премию на престижном (как мы оба ненавидели это слово!) конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе. Записи с конкурса замечательны (особенно 3-й Рахманинова), но… чего-то не хватает. В России он играл гораздо масштабней, хоть и немного менее «профессионально». Его коронный жест в медленный пьесах — некоторое (визуальное) «выталкивание» звука из клавиши, его подцепление от себя, что не мешало звуку петь, особенно ярко это проявлялось в медленных темах 4-й и 5-й сонат Скрябина (кстати, мне, привыкшему «гладить» клавиатуру, этот жест казался тогда немного нарочитым), уже отсутствует. Конечно, об этом лучше меньше писать, чем один раз посмотреть и послушать. Мы часто переписывались с Андреем и при Горбачеве, и в эмиграции. Эти письма носили довольно хулиганский характер, так что публиковать их считаю неэтичным. Никола во второй раз женился (свадьбу праздновали в китайском ресторане, а свидетелем был двоюродный брат Набокова и моя семья, тогда гостившая во Франции ). Наконец, получил бельгийское гражданство. Купил дом, нанял секретариат для связи с концерт-агентами. Казалось бы, что человеку еще надо? Сиди спокойно, занимайся на рояле, все остальное за тебя сделают другие. Но Андрей всегда отличался непредсказуемостью. В 1992-м году мы встретились в Цюрихе. Он неожиданно заявил: «Достиг на рояле того, что смог. Дальше вряд ли продвинусь, я все-таки не Горовиц. Хочу заняться дирижированием. И не как эти… (тут он произнес несколько фамилий известных пианистов), а всерьез. Я всегда любил симфоническую музыку больше фортепианной. И когда мне плохо, я слушаю симфонии Бетховена с Фуртвенглером, а не записи какого-нибудь Рубинштейна». Подарил свои CD`s, видеокассету с фильмами (советским и бельгиским). Позже он часто наезжал в Россию, брал уроки у Мусина, писал мне, как жалеет, что не застал Мравинского. В 1994 году умер его отец, Владимир Иванович. Мы часто созванивались, планировали встретиться в Москве в марте 1995 года. А потом, от матери, 3-го февраля того же года, я получил известие: Андрей погиб в автокатастрофе. В тот вечер (и позже) я долго слушал его компакт-диски, смотрел видеозаписи, перечитывал письма и открытки. Я потерял друга, публика — выдающегося пианиста (а главное — Музыканта), семья — горячо любимого сына и брата. Иногда, когда накатывает сильная тоска, я переслушиваю его диски и кассеты. Чудесны записи Рахманинова (3-й концерт, прелюдии ор. 3, 23, Вариации на тему Корелли, «Картинки с Выставки» Мусоргского, Чакона Баха-Бузони, Соната и «Погребальное шествие» Листа, песни Шуберта-Листа, «Времена года» Чайковского, сонаты № 4, 7, 8, 2-й и 3-й концерты Прокофьева (записи концертов остались только на кассетах), «Баркарола», 24 прелюдии и b-moll`ная соната Шопена. Я не считал Андрея хорошим шопенистом, поскольку он часто (особенно это слышно в последнем диске) шел вопреки указаниям отца и традициям нейгаузовской школы. Но запись сама по себе крайне интересна. Живя на Западе, он кое-что потерял, но многое и приобрел…

Он был хулиганистым, задиристым — и добрым. Серьезным, мрачным — и истерично веселым. Многим он казался хамом — а кому-то милым и симпатичным. Циничным — и преданным (Когда в Югославии началась война, он приложил все силы, чтобы вызволить из этой заварухи Сандру Романич, с которой давно развелся). Злопамятным (до конца жизни не простил Доренскому его фразы) — и легко прощающим своих друзей. Раздражительным — и ласково спокойным, когда проблемы касались его близких. Иногда высокомерным — а чаще снисходительным. В последнее время он часто мне снится. Когда-то его мать Ольга Петровна сказала мне, что он напоминает ей «мини-Рахманинова». В чем-то она, наверное, была права…

© Авторские права принадлежат авторам статей (рефератов). Частичная или полная перепечатка и (или) воспроизведение рефератов (статей) в любом ином виде без письменного разрешения автора запрещены.

|